誰(shuí)家見(jiàn)月能閑坐 且看一夜魚(yú)龍舞 古人如何過(guò)元宵節(jié)?豈是一碗元宵能了得

來(lái)源:齊魯晚報(bào)作者:孫曉明 孫辰龍 2024-02-24 09:04

元宵節(jié)孔廟孔府舉辦的華服巡游活動(dòng)。 圖源/濟(jì)寧新聞網(wǎng)

元宵節(jié)來(lái)到,神州又是一番熱鬧景象。元宵節(jié)在全國(guó)各地風(fēng)俗不盡相同,但是吃元宵、觀花燈、猜燈謎大抵是少不了的。那么,你知道這些風(fēng)俗是什么來(lái)的嗎?古人又是如何過(guò)元宵節(jié)的?趁佳節(jié)來(lái)臨,我們一起來(lái)聊一聊。

元宵節(jié)的起源眾說(shuō)紛紜

元宵節(jié)又叫上元節(jié)、燈節(jié),道教把農(nóng)歷正月十五稱(chēng)為上元節(jié),七月十五稱(chēng)為中元節(jié),十月十五稱(chēng)為下元節(jié)。

但在古代民間,元宵節(jié)實(shí)際上是春節(jié)喜慶活動(dòng)掀起的最后一個(gè)高潮。在這一天里,人們要張燈結(jié)彩,進(jìn)行猜謎活動(dòng),還有吃元宵、包餃子、舉行夜宴等飲食活動(dòng)。元宵節(jié)張燈為戲之俗始于漢朝,到了唐宋盛況空前,如楊貴妃的二姐“韓國(guó)夫人,置百枝燈樹(shù),高八十尺,豎之高山,上元夜點(diǎn)之,百里皆見(jiàn),光明奪目也”。猜燈謎是隨著元宵花燈活動(dòng)開(kāi)展起來(lái)的一種游戲,在宋代非常流行,“有以捐燈剪寫(xiě)詩(shī)詞,時(shí)寓認(rèn)笑,及畫(huà)人物,藏頭隱語(yǔ),及舊京譯語(yǔ),戲弄行人”。古代許多文人騷客都是制謎猜謎專(zhuān)家,流傳下來(lái)的謎語(yǔ)也有不少是極富巧思雅趣特色的藝術(shù)珍品。

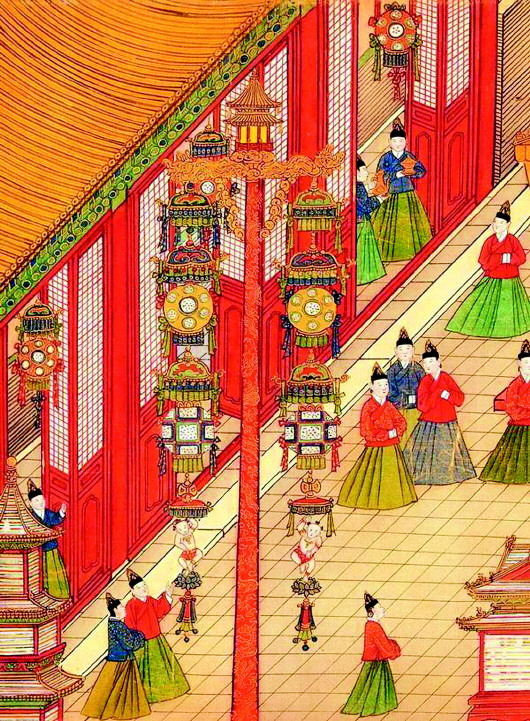

明代佚名畫(huà)家創(chuàng)作的《明憲宗元宵行樂(lè)圖》,現(xiàn)藏國(guó)家博物館

元宵節(jié)是我國(guó)極其重要的傳統(tǒng)節(jié)日,那么這樣一個(gè)喜慶、美好、充滿(mǎn)狂歡意味的節(jié)日到底是怎么來(lái)的呢?廣為人知的有六種說(shuō)法,分別是西漢祭祀太一神起源說(shuō)、紀(jì)念“平呂”起源說(shuō)、道教起源說(shuō)、佛教起源說(shuō)、燈火祭神起源說(shuō)、農(nóng)業(yè)祭祀起源說(shuō)。而西漢祭祀太一神起源說(shuō)、紀(jì)念“平呂”起源說(shuō)是大家比較認(rèn)可的說(shuō)法。

西漢祭祀太一神起源說(shuō)來(lái)自于司馬遷的《史記·樂(lè)書(shū)》,據(jù)其記載:“漢家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏時(shí)夜祠,到明而終。常有流星經(jīng)于祠壇上。使撞男撞女七十人俱歌。春歌《青陽(yáng)》,夏歌《朱明》,秋歌《西鯨》,冬歌《玄寞》。世多有,故不論。”后世也常以其為元宵節(jié)起源,如宋代洪邁在《容齋隨筆·上元張燈》中提道:“漢家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏時(shí)夜祠到明,今人望日夜游觀燈是其遺事。”宋代朱棄《曲洧舊聞》也說(shuō):“上元張燈,自唐時(shí)沿襲漢武帝祠太一自昏至明故事。”王三聘的《古今事物考》沿用了這種觀點(diǎn)。在多方引用論證以及歷史的沉淀作用下,這種說(shuō)法越來(lái)越有影響力,越來(lái)越為人們所接受,逐漸成了目前最有影響力的元宵節(jié)起源說(shuō)之一。

早在兩千多年以前,漢文帝(公元前180-140)靠周勃、陳平等人戡平“諸呂之亂”以后上臺(tái)。文帝上臺(tái)以后,博采群臣建議,廣施仁政,救災(zāi)濟(jì)貧,精心治國(guó),使?jié)h帝國(guó)又強(qiáng)盛起來(lái),譜寫(xiě)了“文景之治”的序曲。因?yàn)殛街帐钦率?所以,每到這天晚上,文帝就微服出宮與民同樂(lè),京城處處張燈結(jié)彩,以示紀(jì)念。“夜”在古語(yǔ)中又叫“宵”,“正月”又稱(chēng)“元月”,于是,漢文帝就把正月十五這一天定為元宵節(jié),這一夜就叫元宵。

古時(shí)元宵節(jié)的盛況

不管元宵節(jié)起源如何,正月十五漸成規(guī)模的習(xí)俗和飲食活動(dòng)始于漢,盛于唐、宋是不爭(zhēng)的事實(shí)。

元宵節(jié)一到,人們便舉燭、張燈、結(jié)彩,供人觀賞、游玩,俗稱(chēng)燈節(jié)。元宵節(jié)放燈之俗始于漢朝。漢明帝永平年間(公元58-75年),皇帝親自到寺院張燈祭神,以示對(duì)神佛的尊敬。到了唐代,元宵節(jié)放燈發(fā)展成盛況空前的燈市。唐玄宗時(shí),每逢元宵,就命人在禁城之內(nèi)大張燈彩。元宵節(jié)放燈,到了宋代十分熱鬧,并增加了十六、十七兩夜,規(guī)模愈加盛大。孟元老《東京夢(mèng)華錄》詳細(xì)記載了北宋汴京元宵節(jié)的盛況:“……又于左右門(mén)上,各以草把縛成戲龍之狀,用青幕遮籠,草上密置燈燭數(shù)萬(wàn)盞,望之蜿蜒如雙龍飛走。”明代的燈節(jié)依然可與唐、宋兩朝媲美。清代末期,都市燈火的規(guī)模逐漸縮小,但農(nóng)民舞彩燈的風(fēng)俗卻一直盛行。

元宵節(jié)放燈時(shí)間,漢朝僅在元宵節(jié)晚上,唐玄宗規(guī)定十四、十五、十六三個(gè)晚上,北宋延長(zhǎng)到十七、十八共五個(gè)晚上,到了明朝朱元璋時(shí),規(guī)定從正月初八晚開(kāi)始張燈,延至十七晚落燈。唐代放燈時(shí)出現(xiàn)了雜耍技藝,宋代出現(xiàn)了類(lèi)似馬球、蹴鞠、雜耍、燈謎等活動(dòng),到明代,增設(shè)了戲曲表演。

扎花燈,在我國(guó)有著悠久的歷史。花燈,又稱(chēng)“彩燈”,也叫“燈籠”。它是中國(guó)舉世無(wú)雙的精美藝術(shù)品。據(jù)記載:西漢以后歷代都有制彩燈工藝。唐朝時(shí),除了用彩燈照明以外,還可以做建筑藝術(shù)裝飾。彩燈藝術(shù)經(jīng)過(guò)歷代能工巧匠的共同勞動(dòng),發(fā)展很快。在式樣上有帶穗的掛燈、美觀的座燈、秀麗的壁燈、精巧的提燈、玲瓏的走馬燈等。在造型上有山水人物燈,還有花鳥(niǎo)蟲(chóng)魚(yú)燈。常見(jiàn)的有羊角燈、老虎燈、熊貓燈、金魚(yú)燈,以及富有民族色彩的龍燈、云燈、宮燈等,千姿百態(tài)、五彩繽紛。以人物造型的燈,塑造了人們熟知的歷史人物。如“木蘭從軍”、“黛玉葬花”、“天女散花”、“嫦娥奔月”、“哪吒鬧海”、“八仙過(guò)海”、“關(guān)公夜看春秋”、“李白醉酒”、“魏征斬龍”、“武松打虎”、“紅娘送柬”、“游龍戲鳳”等傳統(tǒng)折子戲燈。這些燈都講究輕紗重畫(huà)、刻意求工、力盡精奇。到明清時(shí),北京、南京等地的“燈市口”就是白天列市,晚上張燈的地方。并有供人猜測(cè)的“春燈謎”。滿(mǎn)城觀燈者擁擠在此,絡(luò)繹不絕。在爭(zhēng)奇斗艷的花燈中,有一種精妙絕倫的走馬燈,它的發(fā)明至少在1500年以前。《荊楚歲時(shí)記》就有這方面的記載,并明確提到“燈以火運(yùn)”。走馬燈的奇妙在于自動(dòng)化。由于燈罩的旋轉(zhuǎn),畫(huà)在上面的馬宛如在不停地奔馳,故為“走馬燈”。《燕京歲時(shí)記》中描寫(xiě)得很清楚:“走馬燈者,剪紙為輪,以燭噓云、則車(chē)馳馬驟,團(tuán)團(tuán)不休,燭滅則頓止矣。”走馬燈的關(guān)鍵部位,是放在蠟燭上方的一個(gè)紙輪。由于蠟燭燃燒,周?chē)諝庾冚p而急速上升,引起燈內(nèi)空氣持續(xù)對(duì)流,這股熱風(fēng)推動(dòng)風(fēng)輪繞軸旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)與輪軸連在一起的燈罩“擁騎飛繞”。李約瑟博士在其巨著《中國(guó)科學(xué)技術(shù)史》中認(rèn)為走馬燈是中國(guó)古代勞動(dòng)人民的一項(xiàng)重要發(fā)明。《東京夢(mèng)華錄》還記載了元宵節(jié)手指會(huì)動(dòng)的文殊、普賢菩薩,“用轆轤絞水上燈山尖高處,用木柜貯之,逐時(shí)放下,如瀑布狀”,彩燈制作技藝高超,五花八門(mén)。

古時(shí)扎彩燈還富有地域特色,不同地區(qū)的元宵節(jié)習(xí)俗也各具特色。例如,膠東、魯中和魯西南地區(qū)習(xí)慣制作生肖燈,用以象征家庭成員的屬相,并通過(guò)共同點(diǎn)亮這些燈籠的方式來(lái)祈求家庭幸福和社會(huì)和諧。而在德州、淄博等地,人們還會(huì)通過(guò)看完花燈“走百病”等活動(dòng)來(lái)尋求健康和平安。彩燈作為傳統(tǒng)的民間藝術(shù),一直延續(xù)到今天,但今天的燈,一般都用電燈取光。祖國(guó)各地花燈品種繁多,格調(diào)各異,工巧奇美,熠熠生輝。

元宵節(jié)當(dāng)然吃元宵

元宵節(jié),我國(guó)民間都有吃元宵的傳統(tǒng)習(xí)俗。元宵又名“湯團(tuán)”、“圓子”、“浮圓子”。取其圓形圓音,寓意全家人團(tuán)圓、平安、吉利、美滿(mǎn)。據(jù)考證,元宵的歷史可追溯到1500多年前。南朝《荊楚歲時(shí)記》里就有“正月十五作豆腐加油膏”的記載。隋朝時(shí),隋煬帝為了粉飾太平,有一年從正月十五開(kāi)始。在京城洛陽(yáng)搭了十里高臺(tái)戲棚。當(dāng)時(shí)供演員和樂(lè)師吃的夜點(diǎn)就叫“元宵”。周密《武林舊事》卷二說(shuō):“節(jié)食所尚,則乳糖圓子……澄沙團(tuán)子……”這是湯團(tuán)之類(lèi),類(lèi)似食品似在唐時(shí)已經(jīng)出現(xiàn),《開(kāi)元天寶遺事》說(shuō),唐宮中曾“造粉團(tuán)角黍,貯于金盤(pán)中。以小角造弓子,纖妙可愛(ài),架箭射盤(pán)中粉團(tuán),中者得食”。粉團(tuán)當(dāng)即湯團(tuán),不同的是唐代是在端午食用。南宋時(shí),元宵傳到明州(今浙江寧波)一帶,當(dāng)?shù)厝朔Q(chēng)之為“湯團(tuán)”。至今仍有北方稱(chēng)“元宵”南方稱(chēng)“湯團(tuán)”之分。在宋朝的筆記《歲華憶語(yǔ)》中說(shuō):十五元宵節(jié)這一天,至夜要供元宵。元宵是用米粉果糖制成的。宋代詩(shī)人姜白石詩(shī)曰:“貴客鉤簾看御街,市中珍品一時(shí)來(lái);簾前花架無(wú)行路,不得金錢(qián)不肯回。”詩(shī)中的珍品即指元宵。可見(jiàn)當(dāng)時(shí)的元宵已經(jīng)是清香宜人,香甜可口,而且價(jià)格不菲了。

周必大有《再賦元宵煮浮圓子》詩(shī)曰:“時(shí)節(jié)三吳重,勻圓萬(wàn)顆同。”湯團(tuán)成了南北都愛(ài)的元宵節(jié)食,南稱(chēng)湯團(tuán)或湯圓,而北方則徑稱(chēng)元宵,所以《天咫偶聞》說(shuō),正月“十五食湯團(tuán),俗名‘元宵’”。

元宵從制作上分為兩種:一種為實(shí)心、不帶餡兒的,另一種是帶餡的。它通常以芝麻、白糖、棗泥、豆沙、果仁等為餡。也有用蝦仁、菜泥、鮮肉、火腿為餡的。有香、甜、辣、酸、咸五味。它可帶湯吃、炒吃、油炸和蒸吃。煮元宵最重要的是善于用火。俗話(huà)說(shuō),“滾水下,慢火煮。”首先要用旺火把水燒開(kāi),然后依次下入元宵,用大勺沿鍋壁一直到鍋底輕慢一個(gè)方向攪動(dòng),防止粘鍋,用慢火燒開(kāi)鍋,待元宵全部漂起已熟,即可撈出,并舀適量湯于碗中。

除了元宵還吃啥

古時(shí)上元節(jié)食除了元宵(湯團(tuán)),還有豆粥、科斗羹、蠶絲飯等。

餛飩和椒湯,只在部分地區(qū)作為元宵節(jié)食。河南襄城,上元吃餛飩湯,謂之“團(tuán)圓茶”。湖南常德地區(qū),上元家家戶(hù)戶(hù)以椒為湯,入齏菜馓果諸物,謂之“時(shí)湯”。這都是清代時(shí)的情形,不知現(xiàn)在是否還保留著這樣的飲食傳統(tǒng)。

上元果品,在宋代看重黃柑。劉貢父《詩(shī)話(huà)》說(shuō):“上元夜登樓,貴戚宮人以黃柑遺近臣,謂之‘傳柑’。”東坡《上元侍飲樓上三首呈同列》:“歸來(lái)一盞殘燈在,猶有傳柑遺細(xì)君。”

按當(dāng)下的說(shuō)法,上述元宵節(jié)食物,充其量也只能算喝酒前小吃點(diǎn)心而已,照例還須美酒佳肴伺候,才能過(guò)得去這個(gè)隆重的燈節(jié)。廣東陽(yáng)江在清代時(shí),上元要邀親朋好友聚飲,謂之“飲燈酒”。明人李夢(mèng)陽(yáng)有一首《汴中元夕》詩(shī)說(shuō):“細(xì)雨春燈夜色新,酒樓花市不勝春。和風(fēng)欲動(dòng)千門(mén)月,醉殺東西南北人。”可見(jiàn)古時(shí)元宵節(jié)里的人們,并不是只用元宵就能輕易打發(fā)得了的。

編輯:董麗娜

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除